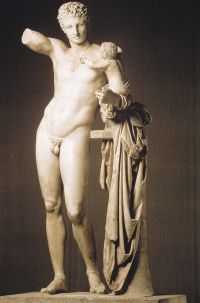

I maestri di retorica e lo Stile Bello nelle Civiltà Elleniche e Italiche

La fase dell'arte sentita nel senso di consapevolezza dell'essere finisce più o meno con la capitolazione di Atene nel 404 a.C. Non avendo più gli elementi linfatici vitali dell'arte e perdendo sempre più il privilegio di interporsi tra natura e l'uomo, nella città ormai assediata si rompe in modo traumatico la fiducia di poter rappresentare il mondo reale attenendosi ai canoni ammessi: nel linguaggio figurativo non vi sono più i presidi della verità e della certezza.