Biografia, vita artistica e opere di Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai, meglio conosciuto come il Masaccio.

"San Pietro risana gli infermi" è un dipinto autografo del Masaccio, realizzato con tecnica a fresco su muro nel 1426-27, misura 230 x 162 cm. ed è custodito nella Cappella Brancacci (chiesa del Carmine, Firenze).

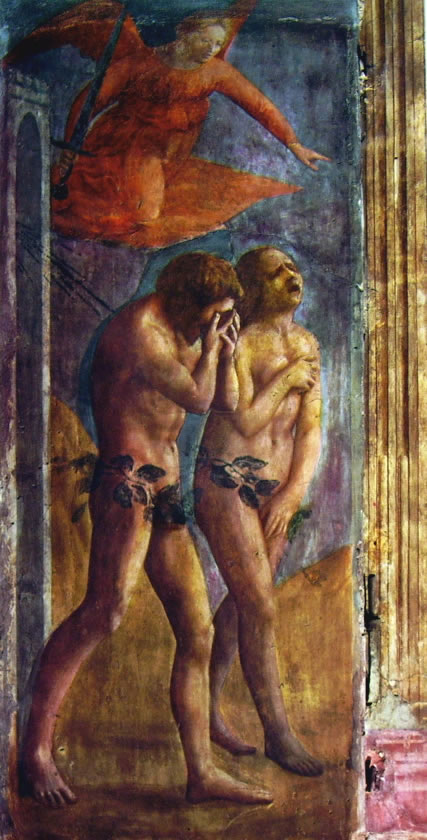

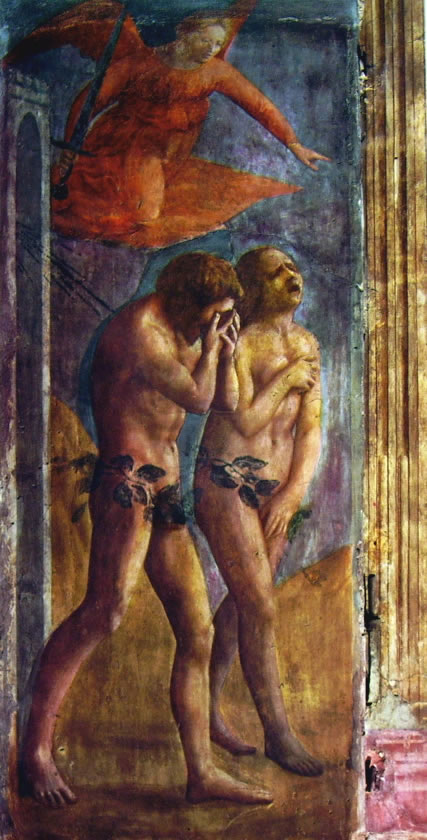

Masaccio: Cappella Brancacci - La cacciata dei progenitori dall'Eden, chiesa del Carmine, Firenze

"La cacciata dei progenitori dal Paradiso terrestre" o "La cacciata dall'Eden" è un dipinto autografo del Masaccio, realizzato con tecnica a fresco su muro nel 1424-25, misura 208 x 88 cm. ed è custodito nella Cappella Brancacci (Chiesa del Carmine Firenze).

"La distribuzione dei beni e la morte di Anania" è un dipinto autografo del Masaccio, realizzato con tecnica a fresco su muro nel 1426-27, misura 230 x 162 cm. ed è custodito nella Cappella Brancacci (chiesa del Carmine, Firenze).

"Resurrezione del figlio di Teofilo e San Pietro in cattedra" è un dipinto del Masaccio, realizzato con tecnica a a fresco su muro nel 1427-28, al quale hanno collaborato altri artisti (portato a termine da Filippino Lippi dopo il 1480)

Bibliografia relativa a Masaccio, uno dei padri della pittura fiorentina e del Rinascimento italiano.

Una critica dai grandi esponenti del mondo dell'Arte attraverso il tempo su Masaccio (dopo il 1864)

Cenni critici attraverso i secoli sul Masaccio. Quello che hanno pensato di lui i grandi rappresentanti della Pittura

"Polittico di Pisa: Adorazione dei magi" è un dipinto autografo del Masaccio, realizzato con tecnica a tempera su tavola nel 1426, misura 21 x 61 cm. ed è custodito a Berlino, (Staatliche Museen).

Opere Tommaso Giovanni di Mone Cassai detto il Masaccio: Polittico di Pisa, alcune Madonne, la Trinità, affreschi alla Cappella Brancacci, Sant'Anna

Masaccio: Polittico di Pisa - Madonna in trono col Bambino e angeli, cm. 73 National Gallery di Londra

Tommaso Giovanni di Mone Cassai detto il Masaccio, viene dal popolo e mantiene per tutta la sua vita artistica un chiaro stampo artigiano. Egli porta una grande innovazione ed un nuovo senso di libertà nella pittura fiorentina