Biografia, vita artistica e opere di Beato Angelico.

Il "Tabernacolo dei Linaioli" comprende una serie di raffigurazioni (più avanti descritte) autografe di Beato Angelico, realizzate con tecnica a tempera su tavola nel 1433. L'opera - intera - si trova nel Museo di San Marco a Firenze

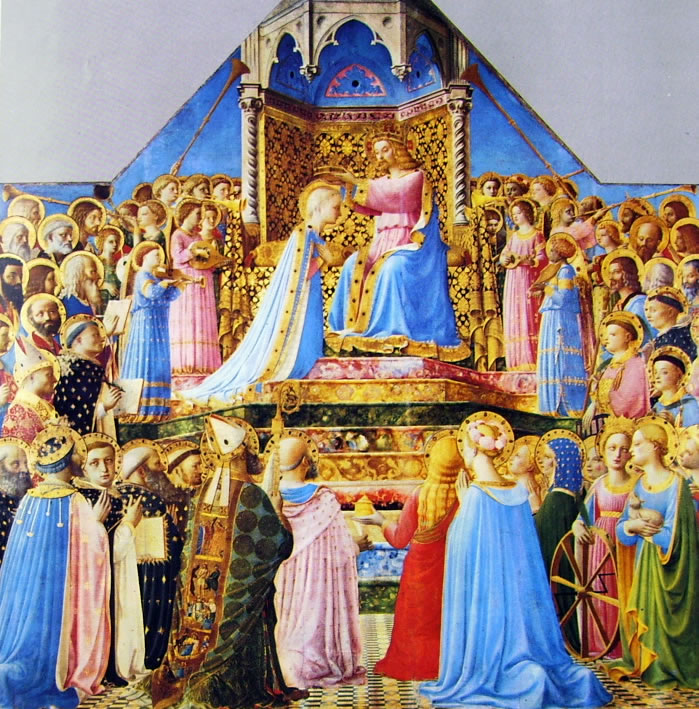

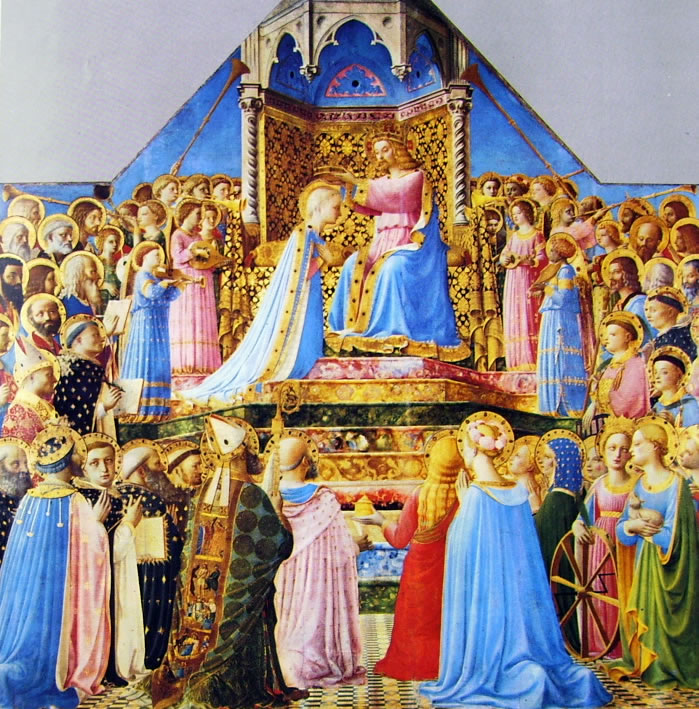

"Incoronazione della Vergine" è un dipinto di Beato Angelico, realizzato - con aiuti - nel 1430-35, impiegando la tecnica a tempera su tavola, misura 112 x 114 cm. ed è custodito nella Galleria degli Uffizi a Firenze

"Cristo morto con la Vergine e i santi (Pietà)" è un dipinto di Beato Angelico, appartenente alla predella della "Pala di San Marco", realizzato con tecnica a tempera su tavola nel 1438-40, misura 38 x 46 cm.

Elenco delle opere realizzate da Beato Angelico nel corso della sua vita

Incoronazione della Vergine, cm. 112 x 114, Galleria degli Uffizi, Firenze.

Trentadue quadri di Beato Angelico tra i quali la pala dell'Annunciazione, la pala di Fiesole, il Giudizio universale, la pala di San Marco.

Pala dell’Incoronazione, cm. 213 x 211, Louvre, Parigi.

Vita artistica e beve biografia di Guido di Pietro Trosini detto il Beato Angelico. Descrizione del suo linguaggio pittorico e di alcune sue importanti opere

si può dire [essere] Masaccio quello che perfeziona la prosa dell'arte, mentre l'Angelico col suo mistico sentimento crea e fa perfetta la poesia dell'arte. G. B. Cavalcaselle, Storia della pittura italiana, 1864

Nello sportello dell'armadio degli argenti sono raffigurate le narrazioni della Resurrezione di Lazzaro, l'Ingresso a Gerusalemme, la Lavanda dei piedi, l'Istituzione dell'Eucarestia, la Cattura di Cristo e il Cristo davanti Caifa.

Nello sportello sono raffigurate le narrazioni dell'Ultima cena, del Pagamento di Giuda, della Preghiera nell'orto, del Tradimento di Giuda, del Cristo deriso e del Cristo alla Colonna.

"La strage degli innocenti" è un dipinto appartenente all' "Armadio degli argenti" - opera prevalentemente attribuita a Beato Angelico - realizzato con tecnica a tempera su tavola nel 1450, misura 38,5 x 37 cm