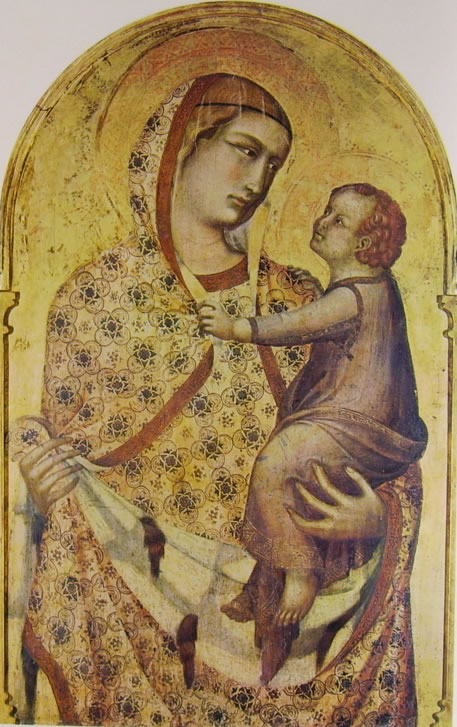

La Maestà di Massa Marittima di Ambrogio Lorenzetti

"Maestà di Massa Marittima" è un dipinto autografo di Ambrogio Lorenzetti, realizzato con tecnica a tempera su tavola nel 1335, misura 150 x 205 cm.

Biografia, vita artistica e opere dei fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzetti

"Maestà di Massa Marittima" è un dipinto autografo di Ambrogio Lorenzetti, realizzato con tecnica a tempera su tavola nel 1335, misura 150 x 205 cm.

"Miracoli di San Nicola da Bari" è una serie di quattro composizioni autografe di Ambrogio Lorenzetti, dipinte su due supporti lignei,

"La campagna ben governata" appartiene ad una serie di affreschi autografi di Ambrogio Lorenzetti, realizzati negli anni 1337-39

"Un castello in riva ad un lago" è un dipinto autografo di Ambrogio Lorenzetti, realizzato con tecnica a tempera su tavola, misura 22,5 x 33 cm.

"Veduta di città sul mare" è un dipinto autografo di Ambrogio Lorenzetti, realizzato con tecnica a tempera su tavola e misura 22,5 x 33,5 cm.

"La città ben governata: Allegoria degli Effetti del Buon Governo in Città" appartiene ad una serie di affreschi autografi di Ambrogio Lorenzetti,

Le opere dei Fratelli Lorenzetti, tra cui la Madonna dei Carmelitani, il polittico della Beata Umiltà e tredici storie della sua vita, Deposizione dalla croce, crocifissione, Sogno di Sebac, la Campagna ben governata

Ambrogio Lorenzetti, fratello di Pietro (prime documentazioni 1319 - 1347) realizza nell'anno 1319 la Madonna della chiesa di Sant'Angelo (Vico l'Abate) in Val di Pesa