Biografia, vita artistica e opere di Simone Martini.

"la morte di San Martino" è un affresco di Simone Martini, appartenente alla serie delle Storie di San Martino, realizzato intorno al 1317, misura284 x 230 cm ed è custodito nella Chiesa Inferiore di San Francesco, Cappella di San Martino, Assisi.

"Il sogno di San Martino" è un affresco di Simone Martini, appartenente alla serie delle Storie di San Martino, realizzato intorno al 1317, misura 265 x 200 cm. ed è custodito nella Chiesa Inferiore di San Francesco, Cappella di San Martino, Assisi.

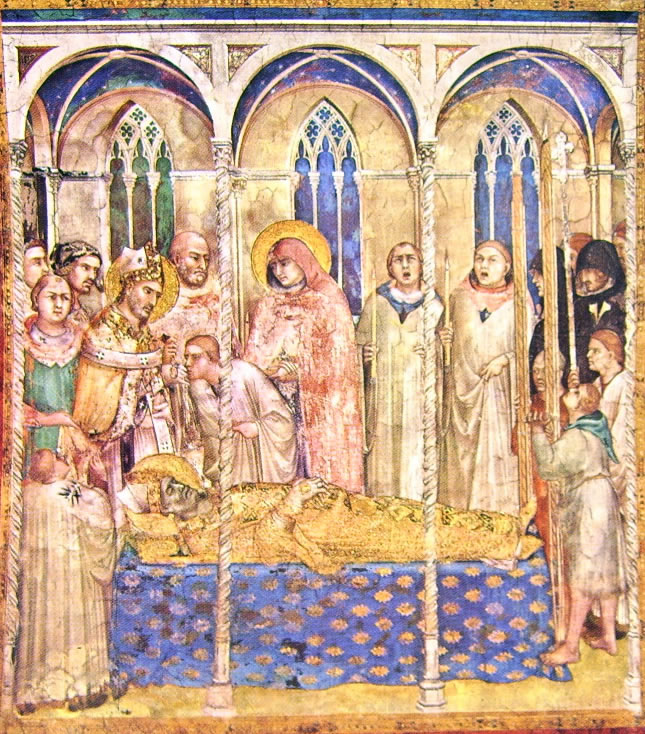

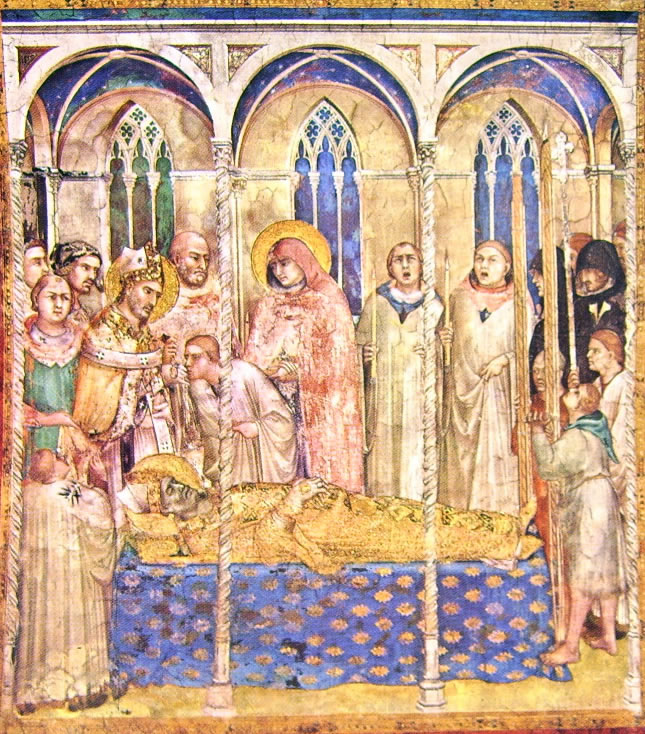

Simone Martini: dalle Storie di San Martino (Le esequie di San Martino, cm. 284 x 230), Cappella di San Martino della Chiesa Inferiore di San Francesco ad Assisi.

"Le esequie di San Martino" è un affresco di Simone Martini, appartenente alla serie delle Storie di San Martino, realizzato intorno al 1317, misura 284 x 230. cm. ed è custodito nella Chiesa Inferiore di San Francesco, Cappella di San Martino, Assisi.

"Meditazione" è un affresco di Simone Martini, appartenente alla serie delle Storie di San Martino, realizzato intorno al 1317, misura 390 x 200 cm. ed è custodito nella Chiesa Inferiore di San Francesco, Cappella di San Martino, Assisi.

"Guidoriccio da Fogliano" è un affresco autografo di Simone Martini, realizzato 1328, misura 340 x 968 cm. ed è custodito nel Palazzo Pubblico di Siena.

"San Giovanni Evangelista" è un dipinto autografo di Simone Martini, realizzato con tecnica a tempera su tavola nel periodo compreso tra il 1330 ed il 1339, misura 34,5 x 24 cm. ed è custodito nel Barber Institute a Birmingham.

"Beato Agostino Novello e storie" è un dipinto autografo di Simone Martini, realizzato con tecnica a tempera su tavola nel 1328, misura 198 x 257 cm. ed è custodito nella chiesa di Sant'Agostino, Siena.

"l'Annunciazione" è un dipinto realizzato da Simone Martini con tecnica a tempera su tavola nel 1333 (con la collaborazione di altri artisti), misura 265 x 305 cm. ed è custodito nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

Simone Martini: dal Polittico Orsini, Musée des Beaux Arts, Anversa; l'Angelo Annunziante, cm. 23,5 x 14,5.

"Polittico Orsini" è una serie di sei dipinti autografi di Simone Martini realizzati nel 1333 con tecnica a tempera su tavola. Il complesso è conservato - smembrato - in tre musei di tre diverse nazioni

"Sacra Famiglia" è un dipinto autografo di Simone Martini, realizzato con tecnica a tempera su tavola nel 1342, misura 50 x 35 cm. ed è custodito nella Walker Art Gallery di Liverpool.