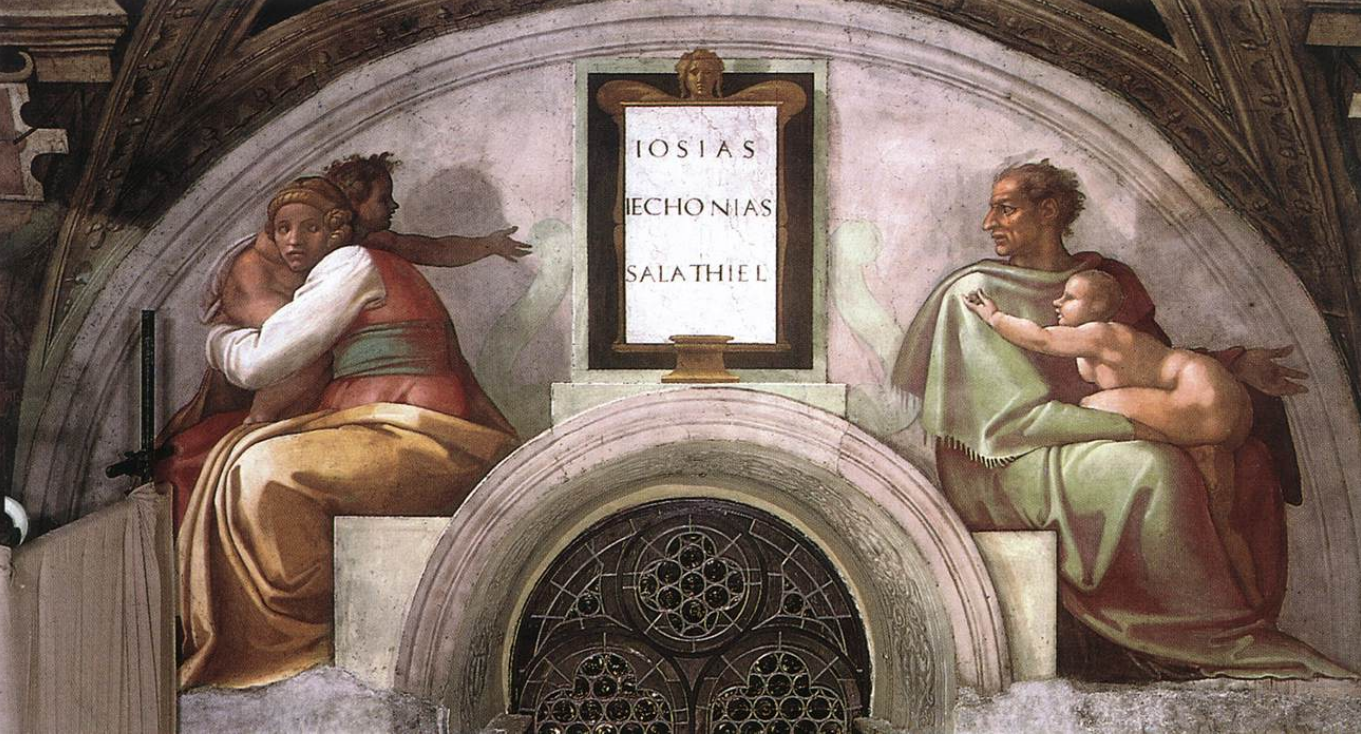

Le lunette di Michelangelo nella Cappella Sistina

Michelangelo Buonarroti: le lunette nella Cappella Sistina Ai dipinti di Michelangelo Sugli affreschi Le lunette nella Cappella Sistina, raffigurate sul registro superiore delle pareti, sono una serie di composizioni di…