La lunetta con Azor e Sadoc nella Cappella Sistina

Michelangelo Buonarroti: la lunetta di Azor e Sadoc Pagina correlata: I dipinti di Michelangelo Sull'affresco La lunetta con Azor e Sadoc è un affresco di Michelangelo Buonarroti, realizzato tra il…

Periodo della Storia dell’arte che va dal Gotico al Realismo: movimenti artistici, pittori e loro opere corredate da un’ampia descrizione

Michelangelo Buonarroti: la lunetta di Azor e Sadoc Pagina correlata: I dipinti di Michelangelo Sull'affresco La lunetta con Azor e Sadoc è un affresco di Michelangelo Buonarroti, realizzato tra il…

Michelangelo Buonarroti: La lunetta con Eleazar e Mattan Pagina correlata: I dipinti di Michelangelo Sull'affresco La lunetta con Eleazar e Mattan è un'opera di Michelangelo Buonarroti, realizzata intorno al 1508,…

Michelangelo Buonarroti: la lunetta con Naasson Pagina correlata: I dipinti di Michelangelo Sull'affresco La lunetta con Naasson è un'opera di Michelangelo Buonarroti, realizzata intorno al 1511-12, misura circa 340 x…

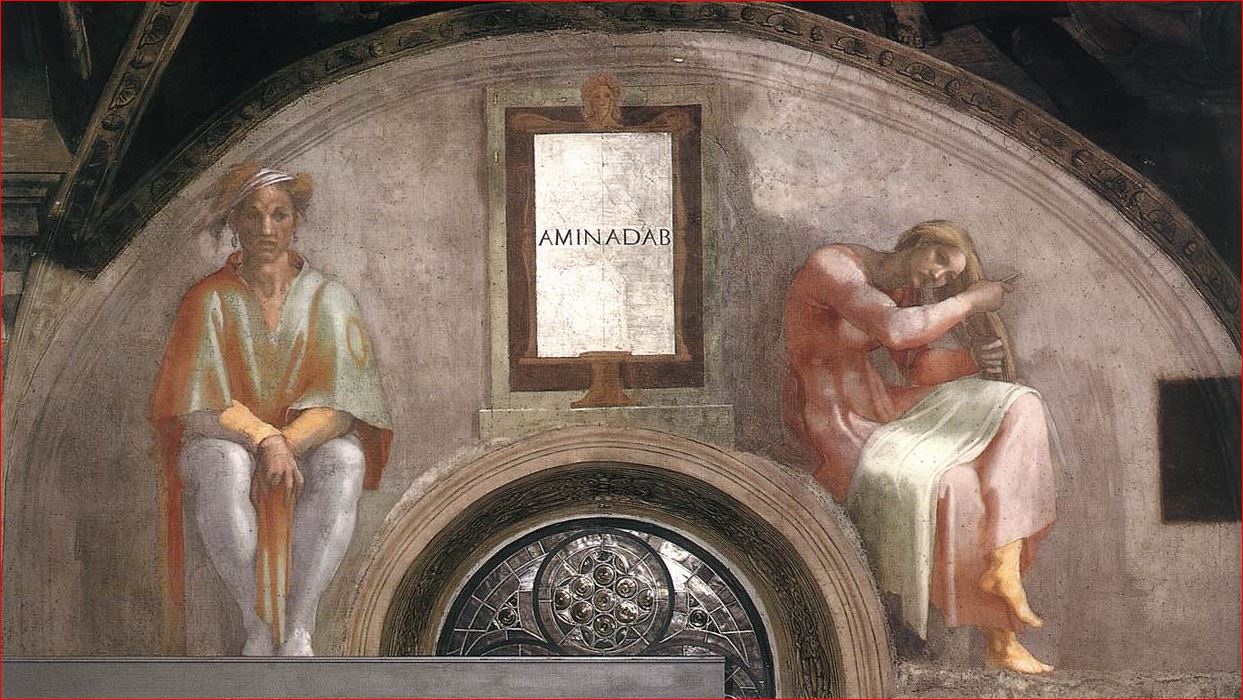

Michelangelo Buonarroti: la lunetta con Aminadab Pagina correlata: I dipinti di Michelangelo Sull'affresco La lunetta con Aminadab è un'opera di Michelangelo Buonarroti, realizzata intorno al 1511-12, misura circa 340 x…

Michelangelo Buonarroti: le lunette nella Cappella Sistina Ai dipinti di Michelangelo Sugli affreschi Le lunette nella Cappella Sistina, raffigurate sul registro superiore delle pareti, sono una serie di composizioni di…

Michelangelo: vela e lunetta con Zorobabele, Abiud ed Eliacim Vela e lunetta precedenti: Ezechia, Manasse e Amon Vela e lunetta successive: Giosia, Ieconia e Salatiel Pagina correlata: I dipinti di…

Michelangelo: Vela e lunetta con Ezechia, Manasse e Amon Vela e lunetta precedenti: Ozia, Ioatam e Acaz Vela e lunetta successive: Zorobabele, Abiud ed Eliacim Pagina correlata: I dipinti di…

Michelangelo Buonarroti: Vela e lunetta con Ozia, Ioatam e Acaz Vela e lunetta precedenti: Asaf, Giosafat e Ioram Vela e lunetta successive: Ezechia, Manasse e Amon Pagina correlata: I dipinti…

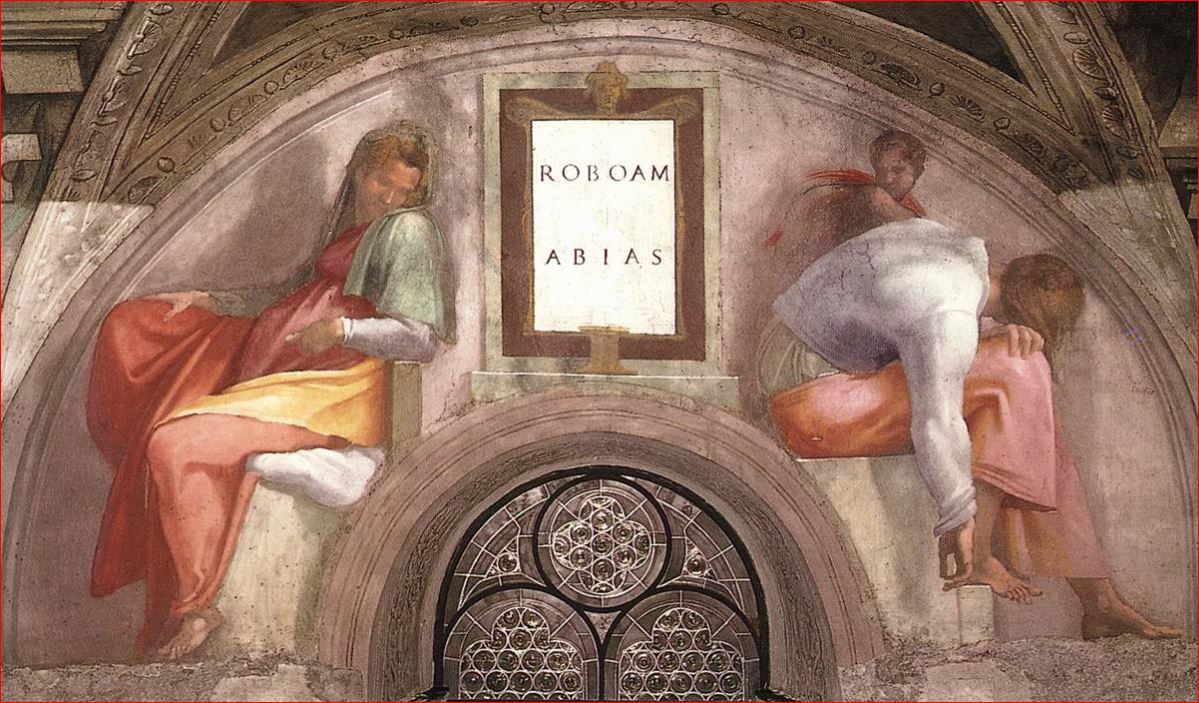

Michelangelo Buonarroti: vela sopra Asaf, Giosafat e Ioram Vela e lunetta precedenti: Roboamo e Abia Vela e lunetta successive: Ozia, Ioatam e Acaz Pagina correlata: I dipinti di Michelangelo Sugli…

Michelangelo Buonarroti: Vela sopra Roboamo e Abia Vela e lunetta precedenti: Iesse, Davide e Salomone Vela e lunetta successive: Asaf, Giosafat e Ioram Pagina correlata: I dipinti di Michelangelo Sugli…